薬剤師コラム~薬が効果を発揮し、症状が治るまでの話~

みなさんは薬局で薬をもらったことはありますか? 「風邪を引いてしまって」「腰痛があり整形外科に通っている」「血圧の薬をもらっている」。 薬には熱を下げてくれる効果があるもの、痛みに効くもの、血圧を下げてくれるものなど、様々な効果を持つ薬が存在しています。 薬はいろんな症状を治すことができますが、どうやって症状を治す効果を持つのか知っていますか? 薬を飲むだけで症状が良くなるって、不思議ですよね。 そこで、お薬が皆さんの体の中でどのように効果を発揮するようになるのか、ご紹介いたします。

正しい薬の飲み方

正しい薬の飲み方をご紹介します。

みなさんは、ご自身が普段薬やサプリメントを飲んでいる様子を思い浮かべながら読んでみてください。

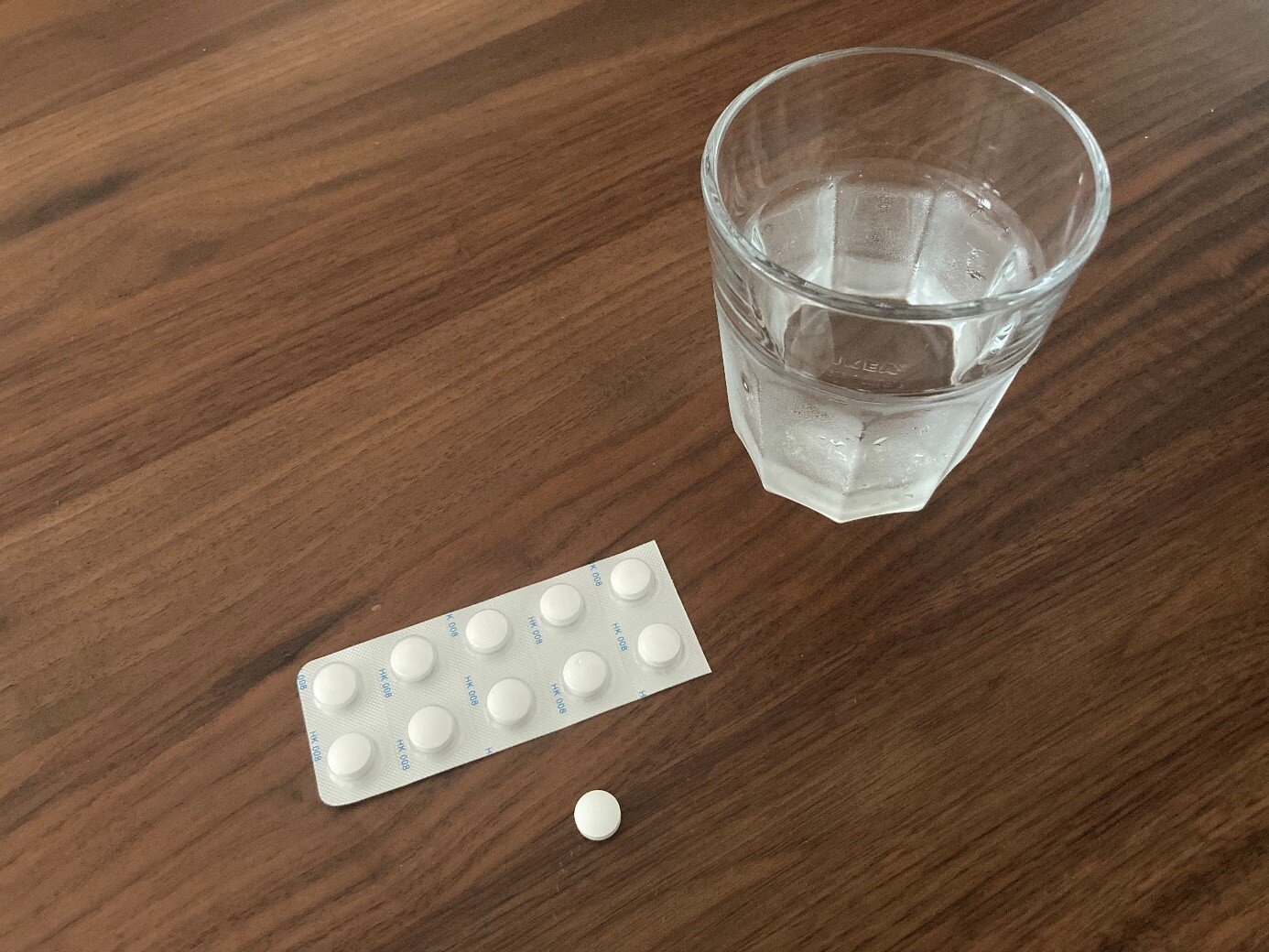

ポイント:コップ一杯程度(約200mL)の水または白湯で飲む

・なぜ水や白湯で飲む必要があるの?

お茶やコーヒー、スポーツドリンク、ジュースで薬を飲むと、薬の効果が強くなったり弱くなったりする場合があります。薬の効果は強すぎても体にとって負担になりますし、弱すぎても治療ができません。

薬に影響を及ぼさない、水や白湯で薬を飲むようにしましょう。

・なぜコップ一杯の水で飲む必要があるの?

みなさんは薬を飲むときにどれくらいの量の水と一緒に飲んでいますか?

1錠だと、コップ1/3くらいの水でしょうか?飲み込めるだけの少ない量で飲んでいる人が多くいらっしゃると思います。

実は、少ない量の水で薬を飲んでしまうと喉や食道に薬が張り付いてしまい、炎症が起きることがあります。

体の不調を治すために薬を飲んでいるのに、炎症が起こるなんて嫌ですよね。

ですから、錠数が少なくてもコップ一杯の水か白湯で薬を飲むように心がけましょう。

薬が効果を発揮するまで

薬の正しい飲み方が分かったところで、飲み込んだあとの薬がどのように効果を発揮していくのでしょうか。

一般的に薬を飲んでから効果が出るまで30分程度かかるとされています。その間に体の中で起きていることを見ていきましょう。

薬を飲み込んだあと、まず胃を通過します。胃では薬を小さく分解しています。分解することで、吸収しやすい形にしているというわけです。次に小腸に行き、さらに小さくなって吸収されやすくなります。その後、門脈という血管を通って肝臓に到達し、薬は代謝されます。体の中に入ってきた物質を分解したり、毒性を弱めたりすることを代謝といいます。

この代謝に使われるのが代謝酵素というもので、薬を分解したり活性化したりして薬の効果を発揮する準備をします。肝臓から出た薬の成分は血液の流れに乗って体をめぐり、症状を起こす原因となっている場所に到達することでようやく薬の効果が発揮されるのです。その後、役目を終えた薬は肝臓で分解を受けたり腎臓により排泄されたりすることで、体の外へ出されます。

体の中に薬が過剰に留まり続けると、起きてほしくない悪い作用(副作用といいます)が起きる確率が高くなるため、使い終わった薬は体の外へと排出された方が体にとって安全です。

薬の効果を持続させるにはどうすればいいの?

薬は血液中をめぐっている間に効果を発揮し、その後体の中からなくなりますが、治療を続けるには効果を持続させる必要があります。では、どうすれば薬の効果が続く状態にできるのでしょうか?

薬の効果が発揮されるのは血液中に薬の成分があるときだけであり、体の中にある薬の量が一定に保たれないと薬の効果が切れてしまいます。つまり、薬が体内に常にある状態を保てば、効果を持続させることができるわけです。では、薬をたくさん飲めばよいのでしょうか?

体内の薬の量は3種類に分けることができます。

無効域:薬の効果が出ない量

有効域:治療効果が出て体に負担がない量

中毒域:体内の薬の量が過剰で副作用が出やすい量

薬をたくさん飲んでしまうと、症状を治す効果よりも副作用が起こりやすくなる中毒域に達し、危険な状態に陥ります。安全に有効的な治療を進めるには、中間の有効域を保つ必要があるのです。

しかし、薬は種類によって体の中に残りやすさ、食事の前後で体に吸収されやすいかどうかなど、体の中での動きが異なります。

飲む回数や飲むタイミングを薬ごとに変えることで、有効域を保ちやすくすることができます。

1日に何回飲むか、食後に飲むのか食前なのかは、症状を効率よく治す決め手ですから自己判断で変えないようにしましょう。

そして最も重要なのは飲み続けることです。どんなに飲む回数やタイミングを守っても、毎日薬を飲むことができないと体の中の薬の量を保つことはできません。一時的な頭痛や風邪症状を治す場合は、症状自体が短期間で終わるものがほとんどですから、症状が治るまでの一定期間薬を飲むことで治療は完了します。

一方で、生活習慣病である高血圧や糖尿病などの症状は、血管や臓器の調節がうまくできないことで起こるため、薬を飲まない状態が続くと悪化の一途をたどります。高血圧や糖尿病などの生活習慣病自体よりも、悪化することで血管が詰まって起こる動脈硬化や脳梗塞などを発症するリスクが高まることが危険なのです。

そして、どの生活習慣病も進行してから治療を始めるより、初期症状から食事療法・運動療法や薬による治療を始めることで重症疾患の発症を予防しやすくなります。

つまり、血圧が下がったとしても、血液検査の値が安定したとしても、体の働きを助けるために薬を飲み続けることが必要になってきます。

飲み忘れないための工夫

薬を欠かさずに飲むことが大切だと分かっていても、飲み忘れてしまうことってありますよね。

そこで、飲み忘れを防止する工夫をいくつかご紹介します。

・アラームを鳴らす

薬を飲む時間になったらアラームが鳴るように設定することで、飲み忘れに気が付きやすくなります。

また、スマートフォンのアプリで薬ごとに飲む時間をお知らせしてくれるものがあります。

・家族に飲んでいる薬があることを共有する

ご家族に自分が飲んでいる薬のことを話せる方に限定されてしまいますが、家族と薬について共有することで飲み忘れているときに声を掛けてもらいやすくなります。薬を置いている場所、いつ飲んでいるのかを伝えてみてください。

・一包化(いっぽうか)

複数の錠剤をシートから取り出すことが億劫で薬を飲むことが面倒臭くなってしまう方がいます。

その場合、飲むタイミングごとにまとまって分包してある状態でお渡しする「一包化」という調剤方法にすると、取り出しやすくなるため手間が省けます。医師や薬剤師へ一包化希望とお伝えください。

・服薬支援ツールを使う

服薬支援ツールを使うと、薬を管理しやすくなることで視覚的に分かりやすくなります。お薬カレンダーやお薬ボックス、ピルケースなど、自宅で使用するものや持ち運びに特化したものなど、様々な場面で使えるツールがあります。100円均一のお店で手に入れられるものもあります。興味がある方は、薬剤師にご相談ください。

・飲み忘れないタイミングに変更してもらう

例えば、朝食後に血圧の薬、夕食後にコレステロールの薬を飲んでいるなら、1日1回にまとめて朝食後に2剤飲むように変更できる場合があります。

薬には食事の影響を受けるものがありますが、中には食事の影響を受けないものもあるため、飲み忘れにくいタイミングへ変更できるかもしれません。

自己判断で変えるのではなく、ご自身のライフスタイルや飲んでいる薬に合わせて医師や薬剤師へ相談して一緒に考えていきましょう。

薬を飲み続けるためのポイント

・コップ一杯程度(約200mL)の十分な量の水または白湯で飲みましょう

・決められた回数、決められたタイミングで、毎日欠かさず薬を飲みましょう

・薬は血液中に乗って体の中をめぐり、一定の薬の量を保つことで効果を発揮しています。欠かさずに薬を飲みましょう。

・飲み忘れが多い場合は、飲み忘れ防止の工夫を試しましょう。また、ライフスタイルに合わせて飲むタイミングを調整することができるかもしれません。医師や薬剤師へ相談しましょう。

みなさん薬が効果を発揮し症状が治るまでのコラムはどうでしたか?MY MEDICA内の薬局「ターミナルファマシー」ではみなさんの薬についての疑問などを解消する努力をスタッフ一同心掛けています。ぜひMY MEDICAをご利用頂いた際は担当の薬剤師に色々相談してみてください。みなさまのご利用を心よりお待ちしております。